#16 「わたにほCINGA版」使用状況アンケートの実施結果をご紹介します!②

こんにちは!

地域日本語研究チームの西山です。

だいぶ時間が空いてしまいましたが、前回に引き続き今年度の『わたしをつたえるにほんごCINGA版(わたにほ)』使用に関するアンケート結果をご紹介します。

アンケートで寄せられた質問は、集約すると以下の5つになりました。

- 教材を使った進め方について、聞きたい。 ex. 「内容確認」の方法、文法説明や修正にかける時間

- 日本語学習支援ボランティアが学習者とこのテキストを使う場合、どのように使っていけばよいか?

- オンラインで、この教材を用いて教える場合、他の学習者が待っている時間が多いと感じることがあるが、どうしたらいいか?

- グループやペアを(zoomの)BOR(ブレイクアウトルーム)で作る際、そこでの活動を学習者同士でうまく進められるようにするためのコツを聞きたい。

- 実践例を知りたい。

アンケート実施後にオンラインで行った「わたにほQ &Aの会」でも、参加者のみなさんとこれらの質問について意見交換をしました。CINGA側からお答えする部分もありましたが、ご参加のみなさんのお話から、自治体が関わる日本語コースの中での実践や、ボランティアの教室での実践例を知ることができました。

質問の中で比較的多かったのは、文法説明や修正をどのタイミングで行うかというものでした。「わたにほQ &Aの会」でご紹介した進め方の一例を、改めてこの場でもご紹介したいと思います。

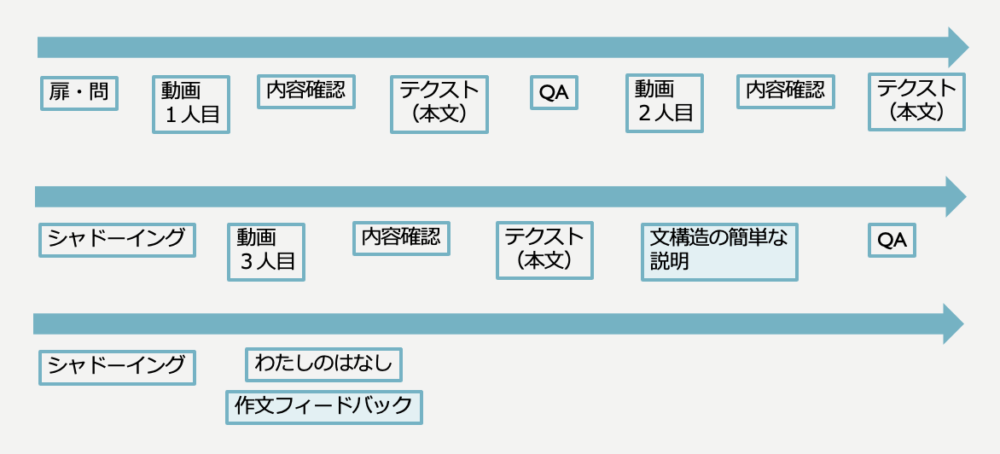

この図は、CINGAでオンラインコースを実施した際の例です。はじめて日本語を学ぶ人を対象にしたコースで、ひとつのユニットを4時間で進めたときの流れです。

ひとつのユニットには3人分のストーリーがあります。ですので、3人分のストーリーを理解した後のタイミングで、キーとなる文の構造の簡単な説明をしていました。

例えば、「経験」を話すユニットであれば、「〜したことがある」という文がよく使われますよね。3人分のストーリーを聞いて、3人が「〜したことがある」という形を使っていたから、これは過去の経験を言い表すときに使うんだろうなという理解がたまってきたところで、「ここはこういう形になっているんだよ」とまとめて見せるイメージです。

「この表現は、こういう場面で使って、こういう意味なんだ」ということは、この時点ですでに学習者の頭の中にありますので、簡単に構造を説明するだけにしていました。

学習者の中には、もっと詳しく理解したいと自分が持っている文法解説書を見て確認している人もいました。

詳細な文法説明は母語で理解したほうがわかりやすいと思うので、それでいいと思います。

クラスの中でできること、自分ひとりでできること、それぞれを組み合わせて学習が進むようにできるといいのではないかと考えています。

2024年度、2025年度に行ったアンケート結果から見えたものについては、11月に富山で開かれる日本語教育学会秋季大会「交流ひろば」で発表する予定です。よろしければぜひのぞきにいらしてください。