#15 「わたにほCINGA版」使用状況アンケートの実施結果をご紹介します!

こんにちは!

地域日本語研究チームの西山です。

今年度も4月〜6月にかけて、『わたしをつたえるCINGA版(わたにほ)』の使用に関するアンケートを実施しました。

ご回答くださった皆さま、ありがとうございました!

47件のご回答のうち、約半数の方が実際に教材を使用しているとのことでした。

また、使用している方のうち半数は、2023年以前から継続して使用されているとのことです。

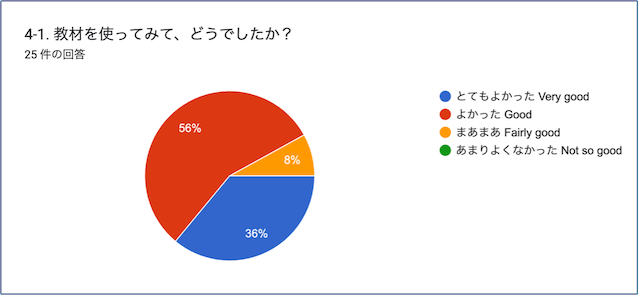

うれしいことに、90%以上の方が「使ってよかった」を選択しています。

「わたにほ」は、「自分の声を伝えよう。相手の声を受け取ろう」というコンセプトのもと作成した教材なので、アンケートにも「この教材を使って、学習者が自分の声を伝え、相手の声を受け取ることができたと感じるエピソードがあれば教えてください」という問いを入れました。

この問いへの回答として、様々な場所で生まれた心温まるやりとりの様子をシェアしていただいたので、以下、みなさまにも一部ご紹介したいと思います。

- お母さんが多いクラスで、仕事や子育ての大変さなどを共有できたり、勉強方法などについて他の人のやり方を質問したりできていました。

- 非識字学習者が動画を理解できたことが嬉しかったようで、画面の写真を撮っていました。 ・介護の仕事をしているミャンマー出身の女性の学習者が、テキストを見ずに、私の声からコピーして、イラスト見ながら、自分で発話していくのには驚きました。

・互いを知るための質問することが増え、主体的に対話活動に取り組むようになった。

- 「たこやき大好き」。パキスタンの学習者はチキンカレーを、フィリピンの学習者はアドボを、中国の学習者は水餃子をそれぞれ自分の言葉、地域に置き換えてで紹介できました。一回のレッスンでも何らかの結果が確実に出るので、地域日本語教室向けです。

- 学習者が、私が書いた作文の内容(私の家族のこと)を覚えてくれていて、私が高熱が出た話をした時、「娘さんは来てくれたのか、助けてもらえたのか」など気にかけてくれたことがありました。自分の話を互いに重ねていくことで、より深く知り合い、相手に対して声をかけることができるようになると感じたエピソードでした。

- 「きまり・お願い」をプライベートで使ったとき、学習者は寮のルームメートに冷蔵庫の使い方、私は中学生の息子に対しスマホの使い方、をそれぞれ「わたしの作文」として書きました。結果、自分の愚痴を言ったり、励まし合う時間になりました。自然に対等な関係が生まれるのがいいなと思いました。

- 「私の話」では、各自がリアルな私の話をしてくださることで、聞き手からは多くの共感や質問などが出て、活発な対話時間が生まれることが多いです。子育て世代という共通点や、住んでいる環境、または宗教が同じなど属性によるものもありますが、年長者が人生の先輩として年少者に接している、あるいは助言しているという様子も見受けられ、学習者さんたちの間の能動的なやりとりをうれしく感じることが多いです。

次回は、アンケートをもとに行った「わたにほQ&Aの会」とアンケートに寄せられた質問内容についてご紹介します。

「わたにほCINGA版」教材の詳細は、「詳細はこちら」のボタンからご覧ください。